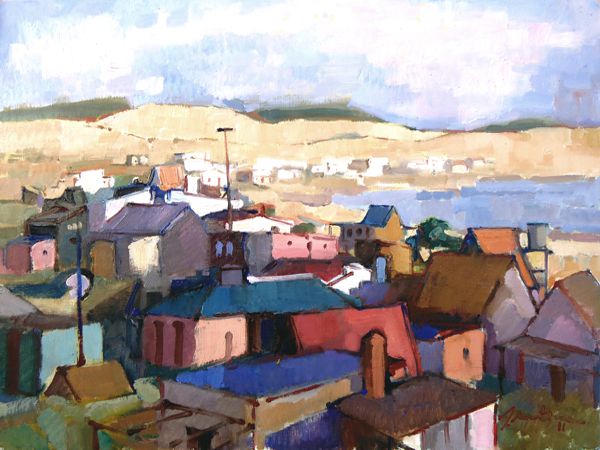

Cabo Polonio

CICLO ELECTORAL

La hora del análisis y las

proyecciones políticas

proyecciones políticas

Se analizan en este artículo algunas de las novedades

que trajo el periplo electoral que acaba de terminar y se reflexiona

acerca de los nuevos desafíos que debe enfrentar la democracia uruguaya.

Por Fernando Rama

El

pasado 10 de mayo culminó un largo ciclo electoral. El resultado final

ya es conocido por todos: el Frente Amplio mantuvo por tercera vez el

Poder Ejecutivo, triunfó en seis departamentos que en conjunto

representan al 68% de la población del país y ganó numerosas alcaldías.

Posee, además, una clara mayoría parlamentaria. El Partido Nacional

aparece como la principal fuerza opositora, manteniendo el predominio en

doce de las circunscripciones departamentales del país. El Partido

Colorado realizó la peor elección en su larga historia y todos los

analistas coinciden en que su recuperación será muy dificultosa. Es

difícil pronosticar qué sucederá con el agrupamiento que en el contexto

de la Concertación montevideana lideró el empresario Edgardo Novick.

No

pretendemos realizar un análisis minucioso de esta larga sucesión de

campañas electorales y de las causas de los resultados alcanzados por

cada componente del espectro político uruguayo. Sí pretendemos señalar

algunos aspectos que significan un cambio respecto a otras secuencias

electorales y reflexionar sobre si es o no conveniente para la

profundización de la democracia mantener este extenso calendario y

algunas de las reglas establecidas.

Entre

las novedades podemos señalar el rol desempeñado por las encuestas,

donde los resultados finales pusieron en cuestión la calidad técnica de

las metodologías utilizadas por las empresas. La primera incongruencia

se registró en las elecciones internas del Partido Nacional: una semana

antes del acto electoral las encuestadoras pronosticaban el triunfo del

senador Jorge Larrañaga. Cuando se abrieron las urnas resultó triunfador

Luis Lacalle Pou. Las internas de los otros partidos no necesitaban

pronósticos ya que no significaros un real proceso competitivo.

La

segunda compulsa en la que fallaron las proyecciones de intención de

voto fue en el referendo sobre la propuesta del líder de Vamos Uruguay,

Pedro Bordaberry, que pretendía bajar la edad de imputabilidad de los

menores de 18 a 16 años. Es cierto que las encuestas reflejaron

correctamente el resultado probable durante varios meses. Hay que

recordar que esta propuesta estuvo en la agenda en forma permanente

durante varios meses. Pero cuando en la arremetida final el voto

contrario a la baja comenzó a cobrar fuerza, las empresas encuestadoras

reflejaron la realidad con cierto retardo, lo que también puede tomarse

como un fracaso.

La

tercera disonancia entre la realidad y los números obtenidos a partir

de muestras poblacionales fue la más dramática y la que quizá se

recuerde más en el futuro. Hasta último momento las compulsas de

intención de voto señalaban con énfasis una paridad entre el Frente

Amplio y los partidos tradicionales, con leve supremacía de estos

últimos. Se afirmó con igual certidumbre que el Frente Amplio no

alcanzaría la mayoría parlamentaria en ninguna de las cámaras

legislativas. Los resultados de octubre del 2014 desmintieron en forma

contundente todos los pronósticos, en especial por la impresionante

cosecha de votos frenteamplistas obtenida en el interior el país.

Vale

la pena señalar que no todas las empresas encuestadoras se equivocaron

en igual medida y alguna que otra se acercó bastante al resultado final.

Pero de todos modos lo que podemos llamar “el problema de las

encuestas” fue algo más que un detalle anecdótico. Todos los políticos

declaran no darle importancia a las encuestas, lo que es parte del

folklore electoral, pero lo cierto es que las proyecciones de voto

influyen en la decisión de buena parte de la ciudadanía. Influyen en

sentidos diversos: para reafirmar la intención de voto de algunos y para

modificar esa intención en otros. Lo cierto es que las empresas

encuestadoras quedaron malheridas y tendrán que rever sus metodologías

para el futuro.

Otra

característica novedosa en este ciclo electoral fue la recordada

“campaña por la positiva” llevada a cabo por Lacalle Pou. Como toda

novedad logró cautivar a una parte del electorado, pero con el andar del

tiempo terminó cansando a muchos ciudadanos y mostrando la ausencia de

contenido programático que la campaña pretendía soslayar. Por otra

parte, en este “bendito país”, al decir de Julio Sánchez Padilla, todos

nos conocemos y sabemos de dónde viene cada quién y qué intereses

representa.

Los

resultados de octubre le proporcionaron al Uruguay un sano respiro. La

segunda vuelta, ya definidas las mayorías parlamentarias, fue un simple

trámite y suscitó alguna que otra sugerencia en torno a la necesidad de

cambiar las reglas del balotaje, uno de los temas a pensar hacia el

futuro.

Las

recientes elecciones municipales trajeron también algunas novedades, la

principal de las cuales fue la mayor visibilidad que tuvieron los

municipios. A ello contribuyó la ley que aumentó a ciento doce el número

de cargos en disputa y también la gran cantidad de candidatos que se

postularon en la mayoría de las localidades. De todos modos el

incremento de participación ciudadana en la elección de este tercer

nivel de gobierno estuvo por debajo de lo esperable, lo que indica la

necesidad de seguir impulsando este aspecto de las reglas electorales

que sin duda está llamado a ser cada vez más importante. La explicación

tiene que ver, se nos ocurre, con dos cuestiones. Una es la prohibición

del voto cruzado en esta doble instancia electoral –intendentes y

alcaldes–, lo que posiblemente inhibió a parte de los electores a

expresar sus auténticas preferencias. La otra explicación posible es la

falta de militancia en general. Me refiero a la militancia sostenida en

el tiempo y no a la movilización de último momento, donde los panfletos y

las consignas sustituyen el cara a cara de escucha e intercambio de

opiniones.

Sin

embargo la gran novedad de este ciclo electoral, anunciada con mucha

anticipación, fue la aparición del Partido de la Concertación en

Montevideo. Se dio en este sentido una curiosa paradoja. Mientras que el

institucionalizado Partido de la Concertación, concebido como una

especie de experimento, fracasó en toda la línea, la concertación en los

hechos triunfó en muchos departamentos del interior. La ida de Jorge

Batlle a San José y Florida para promover que los colorados votasen al

candidato nacionalista es todo un síntoma. Quiere decir que el

experimento podría dar como resultado la formación de una concertación

nacional, o sea dar lugar a un nuevo bipartidismo en el Uruguay.

Viene

ahora el tiempo de la reflexión que cada colectividad política deberá

procesar analizando circuito por circuito. En lo que respecta al Frente

Amplio, la principal lección es, como lo fue siempre, el refuerzo de la

unidad. En aquellos departamentos donde se procedió exhibiendo la unidad

como un valor real, y no una fachada donde se notaban demasiado las

grietas, los resultados fueron exitosos o una votación que permite

proyectarse hacia el futuro. Allí donde predominaron los apetitos

personalistas se fracasó. Esta lección debiera servir para las futuras

instancias electorales y, en especial, para procesar adecuadamente la

inevitable renovación generacional de los liderazgos.

Y

ha llegado la hora, también, de repensar si todo el ciclo electoral

debe mantenerse como hasta el momento, con pequeños cambios, o si las

elecciones departamentales deben ocupar otro lugar en el calendario. Hay

quienes sostienen que sería preferible dirimir los cargos a Intendente y

Alcalde (y a las juntas departamentales y los municipios) en simultáneo

con las elecciones nacionales. Otros prefieren diferir las elecciones

municipales y convertirlas en elecciones de medio término, es decir

trasladarlas para la mitad del mandato presidencial. Personalmente me

inclino por esta última solución, pero no parece haber demasiado

ambiente para ello.

No hay comentarios.:

Publicar un comentario