CONTRA LOS PLANES DE LOS QUE GOBIERNAN EN EUROPA Y ESPAÑA.

DEFENDAMOS LOS PUESTOS DE TRABAJO,UN SUELDO DIGNO,LAS JUBILACIONES,LOS BENEFICIOS SOCIALES QUE QUIEREN QUITAR ENTRE ZAPATERO,RAJOY,MAS,LOPEZ,GRIÑAN ,CAMPS Y TODA LA CUCHIPANDA DE POLITICOS.

Una esquina del mundo donde analizar lo que pasa,las maldades que nos

hacen y las boludeces que decimos

El capítulo argentino de Wikileaks, la enciclopedia mundial de las filtraciones, muestra qué ocurre cuando un grupo de burócratas formula preguntas y los diarios se apuran a interpretarlas a su particular manera.

Por Martín Granovsky

Por Martín Granovsky

Por decisión propia o ajena, por filtración o hackeo, los burócratas de inteligencia del Departamento de Estado acaban de imitar al personaje de la película El buen pastor. El atormentado protagonista que encarnaba Matt Damon, un agente de la CIA, terminó sin saber realmente para quién espiaba y quién lo espiaba a él. En el caso de los cables diplomáticos que difundió el diario El País habría que agregar otros personajes para una remake del film: además del perro que se muerde la cola (Damon) hay espectadores que miran su caca y la usan para interpretaciones esotéricas como si leyesen la borra del café.

Salvo que uno tenga la misma mente conspirativa de ese grupo de burócratas o sus admiradores españoles y argentinos, incapaces de articular una duda, es obvio que los cables conocidos hasta el momento no bastan para cerrar una buena historia. O al menos una historia seria.

Ayer El País de Madrid tuvo la gentileza de aportar los cables. Se agradece: había comenzado a tratar el tema de Wikileaks, la enciclopedia mundial de las filtraciones, con títulos sesgados sobre la Argentina que no aportaban ningún razón. En periodismo, razón es dato. No aportaba datos.

En una conducta habitual para organismos oficiales y corporaciones –pedir perfiles psicológicos de líderes extranjeros– un cable clasificado pregunta por “la dinámica interpersonal de Kirchner” y pide detalles sobre el comportamiento de Cristina Fernández de Kirchner y de Néstor Kirchner. Fue enviado por el área de inteligencia del Departamento de Estado a la embajada norteamericana en la Argentina el 31 de diciembre de 2009 a las 14.55. El cable está catalogado como “secreto”.

Un cable anterior agradece informes sobre el gobierno argentino. Ese cable es del 22 de abril de 2009 a las 13. También la catalogación es de “secreto”.

Un tercer cable, de la misma fecha que el primero, es la evaluación de la embajada de los Estados Unidos sobre la entonces reciente visita del secretario adjunto para Asuntos Latinoamericanos, Arturo Valenzuela. Ese cable es “confidencial”, o sea menos secreto que los anteriores, y fue desde Buenos Aires hacia Washington.

El Gobierno argentino no hizo ayer declaraciones oficiales sobre el tema. Un alto funcionario accedió a comentar el tema con Página/12 a condición de no ser citado. “Los cables revelan que una parte de la administración norteamericana se convirtió en un Estado policial, con un análisis muy pobre de la política internacional”, dijo. También tejió una hipótesis: “Muchas veces ese tipo de organismos, como los que hacen inteligencia dentro del Departamento de Estado, exageran su trabajo, aunque lleguen a conclusiones y límites absurdos, para autojustificar su existencia, pedir más presupuesto y aumentar su poder interno”.

La reacción de la embajada de los Estados Unidos, que firma la encargada de prensa Shannon Farrell, tiene el tono habitual de los momentos delicados. Elige las palabras para esquivar algún tema de fondo, como el que se deriva del Wikileaks, pero la articulación de vocablos se cuida de incurrir en una mentira que luego podría serle reprochada. “Los cables diplomáticos reflejan el análisis interno diario y apreciaciones directas que hacen a las deliberaciones sobre las relaciones externas del Gobierno”, dice casi en formato de manual. “A menudo, estos cables contienen expresiones preliminares e incompletas relacionadas con asuntos de política exterior”, agrega. Por eso recomienda no adjudicarles “peso propio ni son representativas de la política de los Estados Unidos”. Explica: “Citas parciales de análisis o comentarios expresados en cables no reflejan el contexto global y constituyen meramente la opinión del funcionario que informa o un compendio de opiniones de una variedad de fuentes locales destinadas a transmitir la diversidad de interpretaciones, especulaciones y argumentos sobre un asunto o cuestión determinada”.

El texto de Farrell tiene una habilidad: al hablar del “funcionario que informa” se refiere a la embajada y no al área de inteligencia conocidas con las siglas INR/OPS dentro del Departamento de Estado. La referencia a “expresiones preliminares e incompletas” podría abarcar a organismos con sede en Washington, pero eso no queda tan claro en el texto.

La INR/OPS quedaría así, dentro de las reglas generales del día de ayer, es decir en el marco de lo que la secretaria de Estado dijo (o no dijo) sobre los miles de documentos filtrados y que fueron a parar a Wikileaks. O dentro de lo que Hillary Clinton condenó porque las filtraciones podrían herir las relaciones con otros países.

En el cable que produjo el morbo mayor por parte de El País y de La Nación, la directora del INR/OPS, Elissa Pitterle, muestra su interés “por la dinámica de sus dirigentes, en particular en lo que tiene que ver con Cristina Fernández de Kirchner y Néstor Kirchner”. Señala que “sobre la base de informes previos y de acuerdo con nuestros valores analíticos, actualmente estamos preparando un informe escrito que examine la dinámica interpersonal del tándem gobernante”. Añade que tienen “una comprensión mucho más sólida del estilo y de la personalidad de Néstor Kirchner que de la de Cristina Fernández de Kirchner”.

Para evaluar a Cristina, ya Presidenta de la Nación, pide el documento enviado a la embajada:

En relación al “estado mental y la salud”, de qué modo la Presidenta “administra sus nervios y su ansiedad”, cómo “afecta el stress su comportamiento hacia sus asesores y su sistema de toma de decisiones”, si toma o no para el stress “alguna medicación”, de qué manera sus emociones “afectan sus decisiones” y “cómo se calma cuando se estresa”.

La preocupación por Kirchner es su situación gastrointestinal. La inquietud es si ese problema lo molesta y qué medicamentos usa. “Bien conocido por su temperamento, ¿demostró Néstor Kirchner una tendencia mayor a cambiar entre extremos emocionales? ¿Qué cosas son las que le disparan su ira?”

De nuevo sobre Cristina, cuando enfrenta problemas, “¿tiene una visión estratégica y con panorama o prefiere una visión táctica?” Y también: “¿Ve las cosas en blanco y negro o con matices?” Y esto: “¿Comparte con Néstor Kirchner la visión de la política que ve adversarios o modera el estilo de él de usar la mano pesada para la política?”

El Departamento de Estado también expresa curiosidad sobre cómo usan el día Cristina y Néstor y cuándo Cristina lleva la delantera en algún tema.

En el cable secreto en el que agradece información enviada antes del viaje del vicepresidente Joe Biden a Chile, pide datos precisos sobre la relación del entonces canciller Jorge Taiana con Montoneros y pregunta “por su supuesta participación en el atentado contra un bar en julio de 1975”. No inquiere por la prisión de Taiana, que comenzó justamente en 1975, durante el gobierno de Isabel Martínez de Perón, pero en cambio interroga por “los varios nietos”, una inexactitud.

Los dos cables secretos están firmados, al final, con una palabra: “Clinton”. Es Hillary, claro, secretaria de Estado, y por lo tanto responsable de la curiosidad o la torpeza de sus subordinados para custodiarla.

Hasta el momento, al menos, no fueron o filtrados o difundidos documentos de respuesta exacta a los requerimientos. Si eso ocurriera podría emprenderse un análisis serio sobre si los diplomáticos encargados del tema refritaron notas mediocres de revista, cometieron algún acto ilegal en búsqueda de secretos médicos o simplemente conversaron con argentinos sobre esos temas y fueron armando un rompecabezas.

El caso del informe de la embajada sobre la breve gira de Valenzuela es más nítido. Incluso se asombra de que luego de la conferencia de prensa que dio, “los medios argentinos comenzaron a focalizar casi con exclusividad la declaración de Valenzuela sobre que la comunidad de negocios norteamericana en la Argentina le había transmitido preocupaciones sobre la vigencia de la ley y el manejo de la economía en la Argentina”. Dice el mismo documento que “la prensa informó que Valenzuela contrastó esas preocupaciones con el entusiasmo y las intenciones de invertir que manifestaba la comunidad de negocios en 1996”, cuando el mismo funcionario tomó contacto con empresarios durante la presidencia de Carlos Menem.

“Como ejemplo de la naturaleza sensacionalista de buena parte de la cobertura, La Nación puso en sus títulos el 17 de diciembre el siguiente: ‘Choque con los Estados Unidos sobre el Estado de Derecho en la Argentina’, y el 18 de diciembre ‘Protesta a los Estados Unidos sobre las críticas del enviado de Obama’”. En rigor, Estado de Derecho es una traducción literal. Tiene que ver con “rule of law”, expresión sajona utilizada como única porque ni en los Estados Unidos ni en el Reino Unido suelen usarse ni “seguridad jurídica” ni “inseguridad jurídica”, los dos eufemismos habituales en la Argentina en el mundo del lobby.

El texto de la embajada cita declaraciones del canciller, Héctor Timerman, que señaló que Valenzuela no se reunió ni con la CGT ni con el radicalismo sino solo con Francisco de Narváez, Mauricio Macri y Julio Cobos.

Lo que hasta que no se demuestre espionaje pudo ser una comedia de enredos o el simple trabajo –en algunos casos malo, en otros con mayor calidad, de un grupo de diplomáticos– quedó con un sesgo tremendista por la cobertura inicial de El País de España.

Ayer, en su edición impresa, El País incluyó un recuadro con el título “El mundo según Washington”. Allí, junto a la de cinco importantes figuras, está la foto de Cristina Kirchner y el texto dice: “Washington solicitó información sobre la salud mental de la presidenta argentina”. En la página 3 el diario español anuncia que mañana (por hoy) el diario ofrecería detalles. “Por ejemplo, sobre las sospechas que la presidenta argentina despierta en Washington, hasta el punto de que la Secretaría de Estado llega a solicitar información sobre su estado de salud mental”.

En la nota que saldrá hoy, y que anoche podía leerse por Internet, las cosas ya eran distintas. El artículo de Soledad Gallego-Díaz--"Exiliada en Argentina por el director falangista reconvertido ,Cebrián ,por su condicion de 'gay',debería haber sido la directora del diario",*--se titula “Inquietud por la personalidad y el modo de trabajo de Kirchner”. El primer párrafo menciona “una gran curiosidad por conocer la personalidad de la presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner”. ¿Inquietud es lo mismo que curiosidad? No, pero algunos medios a veces exageran un poco para llamar la atención. Lo que está claro es que ni “inquietud” ni “curiosidad” son lo mismo que “sospechas”, que es lo que anunciaba El País que informaría ayer. Y “personalidad” no es lo mismo que “estado de salud mental”, expresión que como se vio en el primer cable nunca aparece de esa manera.

¿El País ya disponía de los cables filtrados sobre la Argentina? Si es así, ¿dio la primera información sin leerlos? ¿Anunció algo que luego no pudo satisfacer y después, con mayor profesionalidad, se corrigió? El diario no informó sobre esas contradicciones.

Más allá de la coincidencia o disidencia de cada lector con sus editoriales, y de la admiración por alguna de sus plumas o por el papel clave que cumplió en la transición democrática española, el diario carga con una mochila pesada. El 11 de marzo de 2004, cuando un grupo fundamentalista islámico cometió el atentado de la estación de Atocha, en Madrid, El País por acuerdo con el gobierno de José María Aznar especuló con que el atentado podría haber sido cometido por la organización terrorista ETA. No importaba que la ETA tuviese otra tradición criminal, de asesinatos selectivos y no de homicidios en masa, y que acostumbrase o anunciar o atribuirse de inmediato los ataques: para El País operaba, en ese momento, una razón de Estado.

La Nación de ayer tituló su nota principal “Preocupación por Cristina Kirchner”.

Debía ser una lectura libre de El País, que a su vez había hecho su lectura libre o sencillamente se había apurado.

Un título que la embajada de los Estados Unidos podría haber calificado de “sensacionalista”.

¿Lo hará hoy en su informe al Departamento de Estado?

Por favor, ahora no corte Wikileaks.

*En rojo es un agregado del confeccionador del blog,conocedor de Soledad y de Cebrián,también con pasado gay.Trabajé allí el primer año fundacional en Argelia.

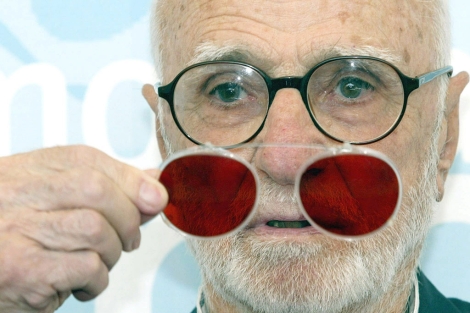

El director, en 2003, cuando presidió el jurado del Festival de Venecia. | Efe

El guionista y director italiano Mario Monicelli, de 95 años, se ha suicidado en Roma, según ha anunciado este lunes la agencia italiana Ansa. El cineasta era famoso por cintas como 'Rufufú' (1958) o 'La gran guerra' (1959), por la que ganó el León de Oro en el Festival de Venecia.

El cineasta dirigió 65 películas, además de trabajar en teatro y televisión. Considerado como uno de los maestros de la comedia italiana, Monicelli fue nominado dos veces al Oscar como guionista por las películas 'Camaradas' (1963) y 'Casanova 70' (1965).

Además, tres de sus largometrajes fueron candidatos al premio de la Academia en la categoría de mejor lengua extranjera. Así, ocurrió con 'Rufufú' (1958)-donde reunió a Vittorio Gassman, Marcello Mastroianni y Claudia Cardinale- y 'La gran guerra' (1959) -también con Gassman y en la que abordaba la I Guerra Mundial desde una perspectiva tragicómica- y 'La ragazza con la pistola' (1968), con la que logró convertir en actriz cómica a Monica Vitti.

Su carrera en el mundo del cine comenzó en 1934, cuando no tenía más que 20 años. Entonces rodó dos cortometrajes con su amigo Alberto Mondadori: 'Cuore rivelatore' y 'I ragazzi della via Paal', que destacó en la Mostra de Venecia, creada dos años antes.

Hasta el fin de los años 40, colaboró en una cuarentena de filme, a veces como guionista, otras como ayudante de direccitón. A partir de 1953, Monicelli se lanzó a la realización, convirtiéndose en uno de los maestros de la comedia italiana que tan bien retrataba las pequeñas tribulaciones de la sociedad de la época.

Monicelli trabajó con prácticamente todos los mitos del cine italiano, como Alberto Sordi, Memmo Carotenuto, Renato Salvatori y el veterano Totó, además de los citados Gassman, Mastroianni, Vitti y Cardinale.

Según Ansa, el cineasta saltó por una ventana del hospital San Giovanni de Roma, donde estaba siendo atendido.

.

Los llaman la generación de los (pre) parados porque se trata de jóvenes altamente calificados pero sin trabajo. Representan el segmento más golpeado por la crisis económica europea, que jaquea a España desde 2008. Frente al horizonte negro de un futuro incierto, en los últimos dos años, más de 110 mil de ellos decidieron partir para buscar en otros lugares la prosperidad que el presente les niega. Aunque la gran mayoría eligió como destino países desarrollados, según un estudio de la consultora internacional Adecco, basado en datos del departamento de migraciones español, 33.543 vinieron a la Argentina para estudiar o trabajar. El promedio –1.200 por mes– ubica a los españoles como tercer grupo migratorio no latino del país, detrás de los chinos y los estadounidenses.

Un éxodo inesperado o un nuevo capítulo sobre la historia de vínculos y pasiones que une a España con la Argentina desde hace más de 200 años: un proceso con réplicas en el pasado. “El español que arribó a nuestro país entre 1860 y 1900, venía dispuesto a quemar naves. Para él la prosperidad estaba en la Argentina –dice el historiador Daniel Balmaceda–, pero en aquellos casos no había retorno posible a la Patria. Ahora quizás sea diferente”. Como sea, el fenómeno actual aparece para marcar un cambio de época y confirmar que la tierra prometida finalmente no existe.

Pero al número hay que explicarlo: hay mayoría de españoles naturales, pero también argentinos con doble nacionalidad que se fueron a España en 2001 y pegan la vuelta, huyendo de otra crisis, quizás menos cruel. También hay estudiantes españoles que frente a la desolación del paro (esa manera tan dramática de llamar a la falta de trabajo), vinieron al país para seguir capacitándose. A todos los empuja el mismo drama y los seduce el mismo escenario: en Argentina vive la mayor comunidad de ibéricos fuera de España, lo que ejerce para muchos un magnetismo fundamental.

Xavi Casas tiene, además, una esposa santafesina. Los dos son arquitectos, vivían en Barcelona y la veían mal. “En nuestro rubro de golpe se dejó de construir”, explica. “Queríamos montar un proyecto y no podíamos. Entonces nos vinimos a Rafaela con mi mujer, en enero, y estamos muy bien”.

El perfil del expatriado español en la Argentina suele corresponder, según Eloy Capellán, director del departamento de movilidad internacional de Adecco España, con hombres jóvenes cuyas prioridades laborales son la autonomía profesional y la perspectiva de hacer carrera en alguna compañía. “También existe un número más reducido de ejecutivos expatriados por las grandes empresas españolas que operan diferentes geografías. Están dispuestos a quedarse entre tres y cinco años –dice–. Pero estas motivaciones difieren en mujeres. Ellas buscan buen ambiente laboral y flexibilidad de horarios”.

Bárbara Alvarez, 35 años, buscaba trabajo a secas y España la expulsaba: “¿Por qué me vine? Porque necesitaba trabajar y acá estoy”, dice.

La edad también describe algo. Los datos perfilan a un joven de entre 25 y 35 años sin responsabilidades familiares y con formación calificada, lo que alimenta la tesis de la “fuga de cerebros”. Diez años atrás, el desplome de la Argentina, produjo un éxodo similar de talentos que buscaban en Europa posibilidades de supervivencia. “Pero España destruyó tres millones y medio de puestos de trabajo entre 2008 y 2010 –explica Capellán–. No hay trabajo para las nuevas generaciones y la tendencia de la expatriación continuará ”.

El que vislumbró esa realidad y se consiguió una beca de estudio en el país es Iago Lestegás Tizón. Es de Galicia, tiene 23 años, llegó a Buenos Aires en julio, está a punto de recibirse de arquitecto y dice: “Cuando comencé a estudiar, en 2005, mis maestros me decían que antes de recibirnos nos vendrían a buscar para trabajar. En 2009, estando por graduarme, los mismos profesores nos decían que había que buscar en otro lado porque la cosa estaba muy fea”.

Alejandro Cortés, aragonés, 27 años, cuenta: “Mi trabajo cayó con la crisis. Soy director de arte, creativo y curador. Pero la industria del arte fue muy perjudicada. Mis profesores me hablaron de Argentina, hice contactos y acá estoy, trabajando y terminando estudios de cine”, cuenta. “Tenía otras opciones en economías mejores. Pero Argentina me ofrecía algo más interesante culturalmente”, relata.

Los españoles que llegan como turistas no tienen mayores inconvenientes. Con pasaporte al día, obtienen un permiso de tres meses de estadía. Pero los que pretenden instalarse deben presentar, además, certificado de antecedenes penales en España y Argentina, partida de nacimiento y cartas de las instituciones donde vienen a capacitarse –los que llegan por estudio– o contrato laboral –los que lo hacen por trabajo–. Eso, sin embargo, no garantiza que el Estado les selle la residencia permanente. “Es muy difícil –dice Bárbara Alvarez–, se presentan las cosas pero a lo sumo extienden certificados de residencia temporaria o precaria y hay que volver a renovarlos cada tanto”. El fenómeno tiene su lado B. Pero a pesar de eso, no para.

Dos hombres que circulaban en un turismo por la A-6 en Madrid decidieron parar el vehículo y echar una cabezada, lo que agravó la hora punta de la mañana al ocupar durante un cuarto de hora el carril derecho de la autovía, ha informado hoy la Dirección General de Tráfico (DGT).

El conductor, que superó el índice de alcoholemia, se quedó completamente dormido al volante y dejó el coche parado en medio de la autovía. ATLAS

Eran las 8.20 horas de ayer cuando los dos hombres, que circulaban en un Audi A3, decidieron detener el coche en el kilómetro 20 de la A-6 para dormir un poco. Una de las cámaras del Centro de Gestión de Tráfico de Madrid, situada muy cerca de ese punto, registró la incidencia y al acercar el zoom permitió ver a los dos ocupantes del coche, conductor y acompañante, completamente dormidos.

El lugar en el que se detuvieron, bajo el puente colgante del municipio de Las Rozas, registra cada día a esas horas un notable volumen de tráfico en dirección a Madrid, ya que además está a pocos metros de la entrada al carril Bus-VAO -reservado para autobuses, motos y vehículos con dos o más ocupantes-, en el que se ralentiza la circulación. Además, el coche no se detuvo en el arcén, sino que ocupaba la mitad del carril derecho.

Agentes de la Policía Local de Las Rozas y de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil se desplazaron hasta allí y, tras retirar el turismo, sometieron al conductor a la prueba de alcoholemia, en la que dio 0,88 y 0,95 miligramos de alcohol por litro de aire respirado, cuando el máximo permitido es 0,25.

En consecuencia, se han abierto diligencias que se remitirán al juzgado al suponer un delito tipificado en la Ley de Seguridad Vial, ha indicado la DGT.

|

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||

El brasileño João Cabral de Melo Neto escribió el poema Muerte y vida severina entre 1954 y 1955, pero lo publicó en 1966, cuando la dictadura militar ya se había entronizado en su país. Fue Chico Buarque quien musicalizó el poema y éste se convirtió en una obra teatral que, a modo de resistencia, se estrenó ese mismo año en el Tuca, el mítico teatro de la Universidad Católica de la ciudad de San Pablo. Por la misma época, pero en la Argentina asolada por la dictadura de Onganía, un fragmento de la musicalización de Chico Buarque se conoció como El funeral del labrador, tema grabado por los cantantes Bárbara y Dick.

¿Recuerdos de melómano? No, apuntes para la memoria de este presente argentino en el que la vida le gana a la muerte.

Severino, personaje central del poema, migra de su nordeste natal porque allí, tanto él como sus semejantes, están condenados: “Y si somos Severinos/iguales en todo en la vida/morimos de la misma muerte/misma muerte severina:/que es la muerte de quien se muere/de vejez antes de los treinta/de emboscada antes de los veinte/de hambre un poco por día (…)” Para su desasosiego, en la marcha que lo conduce desde el inhóspito Agreste hasta el populoso litoral carioca, Severino continuará encontrando la omnipresencia de la muerte, hasta que el nacimiento de un niño lo proyecte, por vez primera, hacia la posibilidad de un mundo distinto. La evidente alegoría navideña del poema quizás explique cómo y por qué su teatralización pasó por entre las mallas inexpugnables de las censuras dictatoriales cuando, en verdad, se trataba de una manifestación de la resistencia. Era ésta la que latía, con su pulso vital, en todas y cada de las expresiones culturales que, a duras penas, se enfrentaban al terrorismo de Estado. Así, la obra y su música eran un llamado a la vida allí donde reinaba, con plenos poderes, la muerte desembozada. Pero era una pelea desigual y lo fue por mucho tiempo; de hecho, hace poco que en Brasil –el Brasil de Lula– se avanza aun con dificultades para desentrañar los crímenes perpetrados durante la pasada dictadura.

Aquí, en la Argentina, la muerte, transmutada en leyes de Obediencia Debida, Punto Final, indulto, agachadas de muchos jueces, complicidades políticas, maquillajes y justificaciones periodísticas, bendiciones eclesiásticas y regodeos empresarios, intentó detener a la vida. Y no lo consiguió: la vida supo cubrirse con un pañuelo blanco y abrirse camino hasta este presente cuando todo en derredor amenazaba con cerrarle el paso. La vida dejó jirones de sí misma en ese duro tránsito: Aníbal Verón, Teresa Rodríguez, Pocho Leprati, Darío Santillán, Maximiliano Kosteki, Carlos Fuentealba, Mariano Ferreyra; pero la vida construyó este momento histórico cuya potencia resignifica, de modo antitético, los fallecimientos cercanos de Néstor Kirchner y Emilio Massera, el genocida.

Ambas muertes, más allá del natural límite biológico que suponen, vienen a evidenciar los anclajes antagónicos que cada uno de estos hombres tuvieron. Mientras el deceso de Néstor Kirchner abre las puertas para la irrupción de millares de jóvenes a la política y, con ellos, a la continuidad y profundización de la época que el ex presidente democrático fundara, la muerte del dictador Massera apenas si puede motivar una variedad de discursos nostálgicos del orden y la paz de los cementerios. Es verdad que esa variedad discursiva va desde el panegírico impúdico, ensayado por el diario La Nueva Provincia, hasta la matizada reivindicación de la teoría de los dos demonios, redactada por uno de los editorialistas estrella del matutino La Nación.

Pero en ninguno de estos casos la cuestión pasa de un gesto defensivo, es el reflejo de una imposibilidad que ya está cifrada en la muerte misma del represor y que sólo puede significar que nadie puede detener el juicio y castigo a sus pares. Más aún, significa que la muerte futura de cualquier represor no lo exime de la condena social, que es uno de los rasgos distintivos de esta coyuntura argentina. Por el contrario, la muerte de Kirchner, con todo el dolor popular que inspiró, lejos de clausurar las condiciones históricas que lo convirtieron en un artífice de este momento que lleva su nombre, promovió una movilización multitudinaria cuya única traducción posible es la de perseverar en el rumbo emprendido.

Habrá que convenir, sin embargo, que lo que aquí está ocurriendo no es uno de los tantos milagros que se necesitarían para canonizar a Néstor Kirchner y depositarlo en un santoral. Su época es la confluencia de múltiples experiencias de lucha y resistencia. Si el kirchnerismo ya es un fenómeno político, social y cultural que las generaciones venideras no podrán obviar, lo es, precisamente, porque en sus genes está el peronismo como matriz identitaria de masas, pero también porque ha sabido expresar todo lo nuevo y urgente que se fue abriendo paso en esta década, aun cuando sus orígenes se remontaran al siglo pasado.

La muerte de Emilio Massera es, en términos simbólicos, la muerte de toda una etapa histórica porque esta sociedad, aun con sus inequidades a cuestas, ya ha determinado que esa etapa carece de cualquier viabilidad futura. En cambio, la muerte de Néstor Kirchner es una “muerte severina”, es la muerte de alguien a quien el pueblo reconoce como propio y en este reconocimiento vuelve a latir su propia vida.

Lejos de la necrofilia y del pensamiento religioso con los que, muchas veces, se han maniatado los liderazgos populares para neutralizar sus proyecciones históricas, esta vez se ha manifestado un pueblo dolido que, movilizado por autodesignio, reinstala con fuerza la promesa de futuro que Kirchner pronunciara en mayo de 2003.

Ni es su más afiebrado delirio, perseguido por sus fantasmas, Emilio Massera habrá podido imaginar que un día, de repente, millares y millares de Severinos llenarían calles y plazas para testimoniar que el hombre que había ordenado bajar los cuadros de los genocidas sería, a partir de ese instante, sinónimo de vida.

Fuente texto: diario Buenos Aires económico, 11 de noviembre de 2010

| |

El Olimpo del señor Slim(el patrón que le paga a Felipe González)

El Olimpo del señor Slim(el patrón que le paga a Felipe González)

Se trata de Samuel Kunz. Figuraba tercero en la lista del centro Simon Wiesenthal. Estaba acusado por el exterminio de 430.000 judíos.

La muerte le ganó a la Justicia. Samuel Kunz, uno de los tres jerarcas nazis más buscados del mundo, falleció el jueves pasado según anunciaron hoy las autoridades alemanas. Lo buscaban para juzgarlo por el exterminio de 430 mil judíos.

Kunz figuraba tercero en la lista de criminales nazis más buscados por el Centro Simon Wiesenthal. Tenía 89 años e iba a ser juzgado desde febrero por un tribunal de la ciudad alemana de Bonn.

La Justicia alemana estaba detrás de él desde el 29 de julio, luego de que Kunz reconociera en un juicio contra otro jerarca que había trabajado en uno de los campos de concentración nazi.

"Samuel Kunz murió el 18 de noviembre", "aparentemente en su domicilio. Tenemos el certificado de defunción", confirmó el fiscal Andreas Brendel, director de la Oficina para el Esclarecimiento de Crímenes Nazis de Dortmund, en el oeste de Alemania.

"El tribunal iba a pronunciarse sobre la apertura de un juicio", precisó Bendel y aclaró que la Justicia se vio obligada a archivar la causa tras la muerte de Kunz que debía ser juzgado por los asesinatos de presos judíos cuando era guardián del campo de Belzec, en la Polonia ocupada por los nazis, entre enero de 1942 y julio de 1943.

También estaba acusado del asesinato de prisioneros judíos en dos incidentes separados, en el mismo campo de concentración. A 10 de ellos, los habría asesinado él mismo.

El sumario era instruido en Bonn, ya que Kunz residía en la periferia de la antigua capital de Alemania occidental.

Kunz había reconocido abiertamente ante los investigadores de la causa contra del ucraniano John Demjanjuk, juzgado en Munich por crímenes de guerra desde finales de 2009, haber trabajado en el campo de de Belzec. "Era evidente para nosotros que los judíos eran exterminados allí y luego también quemados", declaró en aquel entonces. "Olíamos el olor todos los días", agregó. La Justicia alemana puso en marcha el proceso para juzgarlo.

"El sentimiento dominante es de una terrible frustración", dijo Efraim Zuroff, director del centro Simon Wiesenthal en Jerusalén. "Después de décadas durante las cuales este hombre vivió libremente en Alemania, parecía que al fin iba a haber un juicio. Ahora evidentemente esto ya no ocurrirá", añadió.

Kunz vivía cerca de Bonn libremente y hasta que se jubiló trabajó como profesor de oficios en el Ministerio de la Construcción.

Según el centro Wiesenthal, Kunz se desempeñó también en el campo de entrenamiento de Trawniki de la SS. Por encima de él. En la lista de más buscados, se encuentran el húngaro Sandor Kepiro y el austríaco Milivoj Asner. El primero fue oficial de la Gendarmería húngara y participó en la organización del asesinato en masa de al menos 1.200 civiles en Novi Sad, Serbia el 23 de enero 1942. El segundo, fue jefe de policía en Slavonska Požega, Croacia. Y tuvo un papel clave en la persecución, deportación y muerte de cientos de serbios, judíos y gitanos.

Para Zuroff, "el único consuelo es que estaba acusado, se le apuntó con el dedo, y en cierta medida fue una especie de justicia".

Anoche el programa de La Sexta “Salvados” realizó un ejercicio informativo muy digno a la par que divertido. El equipo de Jordi Évole decidió dedicar su espacio a rememorar un año después la pandemia de gripe A que nunca existió. Por este orden me entrevistaron a mí, al médico y colaborador de este blog Juan Gérvas y a la periodista de Informativos La Sexta Mamen Mendizábal. El tono entretenido del programa no empañó el contenido directo y claro de las entrevistas en profundidad. Tuvo mérito que un medio de comunicación de gran difusión hiciera este trabajo que no han realizado apenas los demás. En cuanto tengamos la grabación de esta emisión la publicaremos en estas páginas.

Viene pues a colación que el lingüista Noam Chomsky haya publicado estos días una lista de “10 Estrategias de Manipulación” a través de los medios de comunicación. Évole no tuvo reparo incluso de hacer duros reproches a Mendizábal, con razón, sobre el papel de la prensa en la expansión del marketing del miedo durante la inexistente pandemia. La deriva que han tomado en general muchos grandes medios de comunicación se explica así según Chomsky:

1. La estrategia de la distracción. El elemento primordial del control social es la estrategia de la distracción que consiste en desviar la atención del público de los problemas importantes y de los cambios decididos por las elites políticas y económicas, mediante la técnica del diluvio o inundación de continuas distracciones y de informaciones insignificantes. Mantener la atención del público distraída, lejos de los verdaderos problemas sociales, cautivada por temas sin importancia real. Mantener al público ocupado, ocupado, ocupado, sin ningún tiempo para pensar.

2. Crear problemas y después ofrecer soluciones. Este método también es llamado “problema-reacción-solución”. Se crea un problema, una “situación” prevista para causar cierta reacción en el público, a fin de que éste sea el ordenante de las medidas que se desea hacer aceptar. Por ejemplo: dejar que se desenvuelva o se intensifique la violencia urbana, u organizar atentados sangrientos, a fin de que el público sea el demandante de leyes de seguridad y políticas en perjuicio de la libertad. O también: crear una crisis económica para hacer aceptar como un mal necesario el retroceso de los derechos sociales y el desmantelamiento de los servicios públicos.

3. La estrategia de la gradualidad. Para hacer que se acepte una medida inaceptable, basta aplicarla gradualmente, a cuentagotas, por años consecutivos. Es de esa manera que condiciones socioeconómicas radicalmente nuevas (neoliberalismo) fueron impuestas durante las décadas de 1980 y 1990: Estado mínimo, privatizaciones, precariedad, flexibilidad, desempleo en masa, salarios que ya no aseguran ingresos decentes, tantos cambios que hubieran provocado una revolución si hubiesen sido aplicadas de una sola vez.

4. La estrategia de diferir. Otra manera de hacer aceptar una decisión impopular es la de presentarla como “dolorosa y necesaria”, obteniendo la aceptación pública, en el momento, para una aplicación futura. Es más fácil aceptar un sacrificio futuro que un sacrificio inmediato. Primero, porque el esfuerzo no es empleado inmediatamente. Luego, porque el público, la masa, tiene siempre la tendencia a esperar ingenuamente que “todo irá a mejor mañana” y que el sacrificio exigido podrá ser evitado. Esto da más tiempo al público para acostumbrarse a la idea del cambio y de aceptarla con resignación cuando llegue el momento.

5. Dirigirse al público como criaturas de poca edad. La mayoría de la publicidad dirigida al gran público utiliza discursos, argumentos, personajes y entonación particularmente infantiles, muchas veces próximos a la debilidad, como si el espectador fuese una criatura de poca edad o un deficiente mental. Cuanto más se intente buscar engañar al espectador, más se tiende a adoptar un tono infantilizante. ¿Por qué? Si uno se dirige a una persona como si ella tuviese la edad de 12 años o menos, entonces, en razón de la sugestionabilidad, ella tenderá, con cierta probabilidad, a una respuesta o reacción también desprovista de un sentido crítico como la de una persona de 12 años o menos de edad.

6. Utilizar el aspecto emocional mucho más que la reflexión. Hacer uso del aspecto emocional es una técnica clásica para causar un cortocircuito en el análisis racional y el sentido crítico de los individuos. Por otra parte, la utilización del registro emocional permite abrir la puerta de acceso al inconsciente para implantar o injertar ideas, deseos, miedos y temores, compulsiones, o inducir comportamientos…

7. Mantener al público en la ignorancia y la mediocridad. Hacer que el público sea incapaz de comprender las tecnologías y los métodos utilizados para su control y su esclavitud. La calidad de la educación dada a las clases sociales inferiores debe ser la más pobre y mediocre posible, de modo que la distancia de la ignorancia que planea entre las clases inferiores y las clases sociales superiores sea y permanezca imposibles de alcanzar para las clases inferiores.

8. Estimular al público a ser complaciente con la mediocridad. Promover al público a creer que es moda el hecho de ser estúpido, vulgar e inculto.

9. Reforzar la autoculpabilidad. Hacer creer al individuo que es solamente él el culpable por su propia desgracia, por causa de la insuficiencia de su inteligencia, de sus capacidades, o de sus esfuerzos. Así, en lugar de rebelarse contra el sistema económico, el individuo se autodesvalida y se culpa, lo que genera un estado depresivo, uno de cuyos efectos es la inhibición de su acción. Y, sin acción, no hay revolución.

10. Conocer a los individuos mejor de lo que ellos mismos se conocen. En el transcurso de los últimos 50 años, los avances acelerados de la ciencia han generado una creciente brecha entre los conocimientos del público y aquellos poseídos y utilizados por las élites dominantes. Gracias a la biología, la neurobiología y la psicología aplicada, el “sistema” ha disfrutado de un conocimiento avanzado del ser humano, tanto de forma física como psicológicamente. El sistema ha conseguido conocer mejor al individuo común de lo que él se conoce a sí mismo. Esto significa que, en la mayoría de los casos, el sistema ejerce un control mayor y un gran poder sobre los individuos, mayor que el de los individuos sobre sí mismos.

Nada hay más peligroso para la ciudadanía que un poder político carente de ideología moral. El poder vacío de moral, es decir, de principios morales, es una cáscara frágil que puede alojar cualquier contenido en cualquier momento. Y también quebrarse en cualquier momento. Eso le ha sucedido al Sr. Rodríguez Zapatero con los sucesos de El Aaiún.

Ante la brutalidad del monarca marroquí en el desalojo del campamento saharaui instalado en las afueras de la ciudad -brutalidad tradicional de los monarcas árabes-, el Sr. Zapatero no ha tenido más respuesta que una serie de contradictorias vaguedades con las que ha contaminado a todo su Gabinete. Tanto el ministro español del Interior, Sr. Rubalcaba --implicado en violencias ya viejas que han llevado a una situación moralmente recusable al Sr. González-, como la escandalosamente inexperta ministra de Asuntos Exteriores, han tapizado con comentarios deplorables la postura de España ante el nuevo capítulo del genocidio alauita. Una vez más Madrid ha dejado al aire la indigencia política española.

Así, el Sr. Zapatero inició ese contacto con la opinión pública de España -tan vacía como siempre de información real que produzca un proceso intelectual aceptable- con una vaga y simplista declaración de principios: «Nuestros intereses los ponemos por delante» ¿Pero cuáles son realmente los intereses españoles en Marruecos? ¿Y por qué añade el presidente ese «por delante» que implica el menosprecio a otros valores, como la consideración de los avasallados derechos humanos? Dejando aparte los intereses de un pequeño núcleo de banqueros y personajes implicados en manejos financieros de bajo perfil social, Marruecos tiene dos importantes relaciones internacionales, la una con Estados Unidos y la segunda con Francia.

A Estados Unidos Marruecos debe una fuerte protección política de su Corona frente a otros países magrebíes, como Argelia. Su posición es, pues, vicaria. Marruecos tiene, en este aspecto, una función de escudo, férreamente controlado, de la política norteamericana, a la que subordina el bienestar de su población, mantenida en una visible penuria. De Francia depende casi totalmente la agricultura marroquí, que constituye la base económica de la vida del reino alauita, que permanece, repetimos, en una fase muy primaria de desarrollo. Las exportaciones agrarias marroquíes a Europa son asunto totalmente francés y España sirve únicamente como perjudicado camino de tránsito a esas hortalizas y frutas que pasan el Estrecho. Es más, las infraestructuras industriales y de servicios marroquíes, muy pobres de cara a las necesidades del país, están dominadas por el capital francés, con una creciente intervención norteamericana. Por tanto los intereses españoles que se exhiben como importantes por el Gobierno español no pasan de referirse a una supuesta colaboración en materia de seguridad -que Rabat maneja a su antojo- y a un presunto muro para contener la inmigración, que Marruecos administra como mecanismo de presión frente a Madrid.

Incluso cabe suponer que la servidumbre de España ante Rabat puede estar veteada por ciertos datos que Marruecos posee probablemente acerca de sucesos de origen tan oscuro como el atentado cometido en el acceso ferroviario a la estación de Atocha. Datos que no me sorprendería tampoco que obrasen en manos de la «inteligencia» francesa. Los intereses de España pueden ser, por tanto, muy limitados. España no ha decidido nunca su postura en Marruecos o ante Marruecos sin contar de antiguo y hasta el presente con Francia, que actúa como policía militar y económico en el Magreb. La misma sangrienta guerra con Abdelkrim no pudo ganarse sino con la intervención oprobiosa francesa. «Nuestros intereses» quedan, pues, en una subordinación más, ahora agravada por la pertenencia a la Unión Europea, dentro de la cual la presencia francesa, entre otras, relega a España a un papel muy secundario. Triste cosa que trata de velar Madrid, ahora conducido por el Sr. Rodríguez Zapatero, cáscara vacía de la evanescente política española.

Todo lo que venimos apuntando ha producido consecuentemente una verbalidad impresentable en los diversos ministros españoles que juegan papel significado en este lance. Empieza el desorden ministerial por el extraño y llamativo nombramiento del relevado Sr. Moratinos, hasta hace nada ministro de Estado, para entenderse con la Corte de Rabat. Y ello, a los dos meses del nombramiento de la Sra. Jiménez para ocupar el Ministerio de Asuntos Exteriores. Las bofetadas del Sr. Zapatero a sus colaboradores marcarán la memoria política de esta singladura española. Claro que a su vez el Sr. Zapatero ha tenido que transigir con la elevación del Sr. Pérez Rubalcaba al máximo nivel del Gobierno, exigencia que creo pertenece a la vieja guardia del PSOE. La larga y estrecha relación personal del Sr. Zapatero con la Sra. Jiménez no ha servido a ésta de gran cosa para evitarle su degradación política. La cáscara vacía empieza a llenarse de raras y danzantes moléculas orgánicas que actúan como las moléculas físicas en el seno del gas político.

El Sr. González podría muy bien servir de catalizador de este fenómeno de física pública. Yo creo que el Sr. González es la yema ectópica que opera sobre el huevo vacío. Y el Sr. González tiene demasiado Marruecos en su óptica.

Y de ahí provienen las restantes frases que sirven de grosero empedrado a esta zarabanda que baila el Sr. Zapatero, refugiado en algunas pueriles fotografías internacionales que desea prender, sin llega el caso, del tablón de sus próximas elecciones. ¡Señor, Señor! ¿Por qué nos haces pasar por este trago?

Hablábamos al principio de esas frases detonantes que enmarcan por parte de España este suceso histórico. A la inicial de Zapatero podemos añadir las que se deben al ministro Sr. Rubacaba al escudar su inacción en la carencia de datos fiables, datos que al fin obtuvo nada menos que de su colega el ministro del Interior marroquí. Por lo visto los servicios de la inteligencia española han sido ineficaces. Pero todas estas matizaciones han sido coronadas asombrosamente por la ministra de Exteriores de Madrid, Sra. Jiménez. Una de ellas resulta gloriosa: «España siempre ha defendido el derecho a la libre autodeterminación del pueblo saharaui». Curiosa esta defensa de la autodeterminación según los pueblos. La base de la libertad le vale a la ministra de un modo selectivo. Su concepción de la autodeterminación es absolutamente circunstancial y no tiene nada que ver con el sentido pleno y permanente que han de tener los derechos humanos. (¡Euskadi, Euskadi...!).

Y cómo explicar que esa defensa de la autodeterminación no haya llevado a España a una actuación fuerte y noble ante los altos organismos europeos? Justifica la ministra esta pasividad añadiendo que países de tanta implicación en la zona como es Francia tampoco «lo han hecho». Esto último es colosal si tenemos en cuenta el papel francés en el Magreb. Y sigue la ministra: «La estabilidad de Marruecos es fundamental para la estabilidad de España». La historia España está hecha de trozos de historia ajena.

Y llega la culminación del desmadrado torrente verbal: «Un Gobierno no puede reaccionar ante opiniones». Señora ministra, el pueblo ha estado en la calle ¿No le vale? ¿Y con que se hace la democracia sino con opiniones que deben ponderarse? Lo peor del engrudo es que acaba afectado a las dos manos con que torpemente se maneja. El pan termina de salir como unas tortas.

...Normalmente se le atribuía una enfermedad común en la época para justificar la defunción tales como insuficiencia respiratoria, prematuriedad, vuelta de cordón, etc., aunque se han dado casos de figurar en las partidas de defunción otras causas un poco inverosímiles. En esas ocasiones no se negaban de primeras a mostrar el cadáver porque disponían de uno en el depósito de la morgue, eso sí, siempre lo mostraban vendado y amortajado como una "momia"; de esa forma nunca comprobarías si el bebe que te mostraban era niño o niña.

...Normalmente se le atribuía una enfermedad común en la época para justificar la defunción tales como insuficiencia respiratoria, prematuriedad, vuelta de cordón, etc., aunque se han dado casos de figurar en las partidas de defunción otras causas un poco inverosímiles. En esas ocasiones no se negaban de primeras a mostrar el cadáver porque disponían de uno en el depósito de la morgue, eso sí, siempre lo mostraban vendado y amortajado como una "momia"; de esa forma nunca comprobarías si el bebe que te mostraban era niño o niña.

No hay país que uno conozca donde los niños crezcan pisando suelo tan inseguro. Donde la tierra se les quite a los pies y se venda como en almacén. Donde la letra de las leyes sea apenas una cortina que se recoge un rato para firmar tres papeles y después se vuelve a desplegar, bello ornamento para una verdad que la empuja al galponcito de atrás.

Los wichis acechados por su muerte blanca, los tobas flacos de hueso en sobrepiel, los mapuches solos, de rostro hermético y estoico puestos de a puñaditos en la Patagonia eterna y vacía. A todos se les mueve el suelo en los pies. Y un día el niño tiene que levantar su naranjo y embolsarlo y la niña enrollar su sembradito y echarlo al hombro porque esa tierra ya no es más su tierra. Y habrá que irse de allí a vivir bajo otro cielo. A morir de otras hambres.

Esas tierras -sus tierras por historia y por trabajo y por siembra y por sangre con que se regó- son ahora de nombres gringos y apellidos impronunciables. El piso donde pisan los pibes, sobre el que crecen y se enraízan, ése por el que corre el agua pura, surgen los alimentos para millones y se puede levantar un techo para frenar la helada de las noches. El 20 por ciento del suelo del país fue vendido y el país se achicó. Rodeado de tranqueras y alambrados que cortan el camino por donde antes se iba a la montaña, al lago, al valle que era propio.

“La cordillera, los bosques nativos, el acuífero guaraní y los ríos más caudalosos del país siguen acechados por el proceso de extranjerización de tierras y están afectados por una legislación que es considerada una de las más débiles del mundo en materia de protección de los recursos naturales. No hay país en el mundo con una legislación tan flexible como la argentina. En Japón, EEUU, Canadá, por mencionar algunos países, los extranjeros no pueden comprar tierras y menos si estas cuentan con recursos naturales”, dice el ingeniero agrónomo Raúl B. Steffanazzi de la Universidad Nacional de La Pampa.

La tierra que lo tiene todo, en la que el niño deja la huella de su pie desnudo, en contacto directo con su propio origen, la tierra que es suya por herencia ancestral, ya no es su parcelita en el mundo, el lugar donde nació y morirá algún día y los hijos de sus hijos lo in-humarán en el mismo humus donde él sembró su primera semilla cuando la hierba era más alta que su altura. Ya no es. En “Tierras S.A.: Crónicas de un país rematado” Klipphan y Enz, documentan que en la Argentina se vendieron 16.900.000 Ha y otras 13 millones están en venta. Sumadas son 30.000.000 millones. Como si se juntaran Inglaterra y Portugal y se los vendiera en paquete con cinta roja.

El país grande, extenso, predestinado a no cumplir su pre-destino, con tierra suficiente como para que los niños siembren su comida, se escapen de sus marcadores y corran de área a área hasta el gol inexorable, dejen su huella en la tierra seca, se pinchen de pajabrava, chapoteen en los esteros, se amarronen en los pantanos. Ese país se achica, se estrecha, se estremece de ofertas baratas, se alambra, se entranquera. Tiene 174 millones de hectáreas. Cerca de 20 de cada cien fueron o serán enajenadas, especialmente en el mostrador de los años 90. Con caminos cerrados, pueblos desalojados y productores sin suelo. Dicen Andrés Klipphan y Daniel Enz que “en Santiago del Estero y Chaco la hectárea cuesta lo mismo que una hamburguesa”.

Ni los wichis ni los mapuches suelen comer hamburguesas. Tampoco miran televisión por las noches. Ni saben que hay personajes de plástico que sólo viven en el cuadrado de luz que se apaga y no existen más. Sueños vergonzantes de los que no conocen la sensación de amanecer descalzo y tocar la tierra con los pies para empezar el día.

Un día aparecieron en Apipé, disfrazados de empresarios canadienses, para decirles que debían desalojar el pueblo porque habían comprado las tierras. Ya no les pertenecían. Había que irse, a vivir y a morir en otro lado. Sin poder cargarse la casita en los bolsillos ni los sembrados al hombro. El espanto los sacudió aunque no la sorpresa. No era la primera amenaza de desalojo: varios compradores potenciales habían pasado por allí. Ahora, sin embargo, parecía concretarse. El hombre grotesco de sombrero y bigote los expulsaba de allí.

Les alargó la angustia hasta que se sacó el bigote y les sonrió y les dijo que era una broma y aparecieron las cámaras y el programa que ellos jamás habían visto subió a los 38 puntos por su llanto desesperado y les regalaron un bote como pago de la angustia en vivo para todo el país.

El niño que ya no puede correr al horizonte, el niño que crece con el futuro alambrado no sabe que 900 mil hectáreas de la Patagonia de las aguas en reserva y el suelo rico y misterioso está en manos de Benetton, que un tal Tompkins -nombre que su lengua jamás podría pronunciar- se quedó con una parte de los esteros del Iberá, que se compraron lagos, ríos y fronteras y caminos que él caminaba y ahora si la pelota pasa el alambre ya no es suya, no lo será nunca más y el camino se corta a los pies como se cortan los porvenires a veces, tan abruptamente, tan con las tijeras de los que pueden, tan con final que golpea la nariz y el dedo gordo del pie como una muralla a los sueños.