Visitas

En

el momento en que llegué a Córdoba para trabajar en la Universidad,

años 60 hasta el 66, se estaba produciendo una apertura menos inesperada

de lo que los prejuicios sobre la vida pública y secreta de esa

compleja provincia podían persistir en un porteño; las tradicionales

reticencias, y aun rivalidad, respecto de lo que podía venir de Buenos

Aires se estaban ostensiblemente debilitando lo cual permitía, al mismo

tiempo, entrar con mayor profundidad en la cultura local, tanto la

heredada como la de nuevas y vigorosas generaciones, algo así como un

diálogo que nos hacía sentir bien a todos.

No es mi intención recuperar y describir ahora ese movimiento, que se manifestaba en diversos campos, en la Universidad, un lugar que estaba a mi alcance, en la literatura, el periodismo, el sindicalismo, la emergencia de las izquierdas, en la música y en las relaciones humanas en general; ahora me retiene un aspecto, o más bien determinadas imágenes, que no quisiera que cayeran en el desmayado recipiente del olvido. Dicho con amplitud, son “las visitas”.

Fueron variadas y todas memorables, tal vez no tanto como las que se recordaban en círculos de prestigio en lo político y lo intelectual, por ejemplo Neruda, que había estado en Ongamira, en la mítica propiedad de los Roca, y en Totoral, en casa de Rodolfo Aráoz Alfaro, pero significativas para ese despertar al que me refiero. Diría que, en lo que me concierne, y a los efectos de lo que quiero recuperar, una vía se abrió por mis iniciativas, otra por una diversidad de fuentes. No podría, o no debería, registrar todas, unas y otras, sería un catálogo excesivo, sino sólo las que tuvieron que ver conmigo.

En cuanto a la primera, desde la Universidad hice invitar a mis amigos, escritores todos, inolvidables. Uno a uno desfilaron por mi casa y, desde luego, por la Facultad, iluminando con su gracia y su poesía: llegaron César Fernández Moreno y Paco Urondo, ambos leyeron sus poemas en la Facultad con gran recepción de los estudiantes y, con ambos, sus mujeres; con ambos y Julio Lareu, nos encerramos en Ongamira para preparar, junto a un arroyo de tréboles y riéndonos implacablemente de la gestualidad poética de unos cuantos de nuestros poetas consagrados, la Antología Interna de Zona, la revista que hacíamos en Buenos Aires; los tres vinieron varias veces, así como lo hicieron Alberto Vanasco, recatado y prudente, enemigo jurado de Cortázar y otros a los que llamaba impostores, y Mario Trejo, que logró seducir, como era esperable, a una de las más codiciadas de mis estudiantes. Oscar Masotta, todavía en perfecta simbiosis con Jean Paul Sartre, vino acompañado por una silenciosa vestal, ambos haciendo de la incomunicación una virtud y fumando como marinos. Miguel Brascó igualmente: ordenó mi modo de vida presumiendo que debía vivir mejor y por bastante tiempo.

Podría escribir mucho sobre estas placenteras y reconfortantes llegadas: si lo hiciera me entregaría, forzosamente, a un ejercicio de melancolía porque todos están muertos, de las diversas muertes que depara el destino con la ayuda del país, pródigo en desapariciones. De modo que las dejo en ese recinto de recuerdo-olvido atravesado por un extrañar que no se cura, y voy a las otras, más complejas e inquietantes, pero otro modo, yo como espectador no involucrado, por oposición al involucramiento que la presencia de mis amigos implicaba.

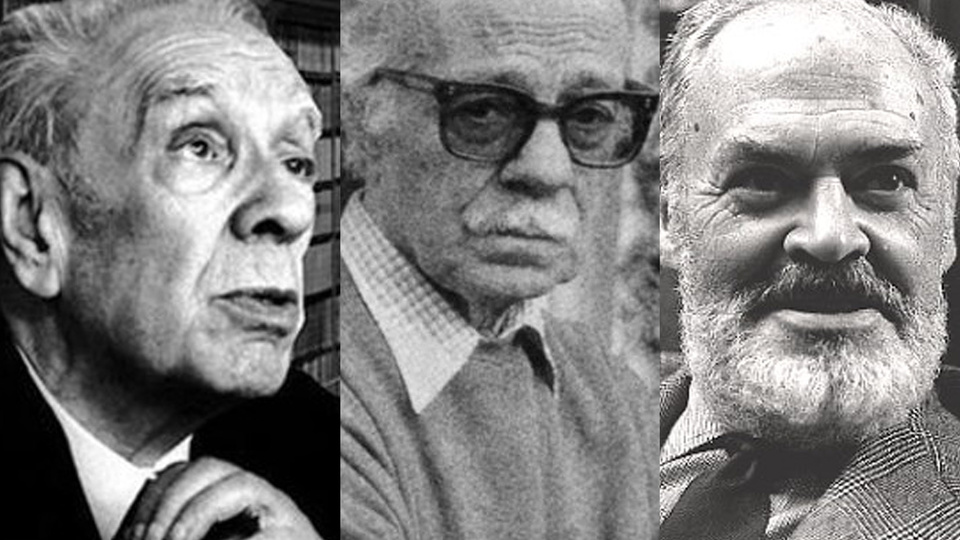

Quiero evocar la llegada, y actuación pública, sólo de seis personas, personajes de relieve, insoslayables y muy diferentes por su origen, su pertenencia y su discurso: Jorge Abelardo Ramos, Jorge Luis Borges, Ernesto Sábato, Ruggiero Romano, José María Rosa, David Viñas. Muchos más deben haber pasado por esos escenarios cordobeses pero éstos, en particular, conforman parte de un breve equipo que para mí, al menos, tuvo importancia. No importa quién los haya invitado, el hecho es que no pasaron inadvertidos y, en algún caso, hubo situaciones sorprendentes.

Fui a escuchar a Ramos por una especie de deber conmigo mismo pues, no directamente por él sino por alguno de sus acólitos trotskistas –él lo era o lo había sido—, algo en su discurso, que indirectamente, años antes, me había dejado frío, esa “revolución permanente”, que en boca de Trotski tenía un sentido, en el grupo que comandaba Ramos me parecía pura retórica. Para mi sorpresa, no repitió esa consigna sino que dedicó una buena hora a reivindicar la figura de Miguel Juárez Celman, ese denostado símbolo de la corrupción oligárquica. ¿Cómo entender el giro que tomaba su pensamiento, que su engolada verba sostenía con la fuerza de un descubrimiento? Me estaba pareciendo que iba un poco lejos en su intento por explicar –los trotskistas o los que lo fueron son muy explicativos– “lo” nacional o la formación de una burguesía nacional, tal vez como tránsito, previsto por Marx, para dejar el poder en manos del proletariado. ¡Vaya uno a saber!

A Borges le escuché una conferencia sobre Martín Fierro. Parado frente al público susurraba consideraciones sobre la gauchesca, como queriendo persuadirnos de una verdad filosófica que descansaba en el drama sufrido por una víctima del destino: su manera de decir las sextinas era arrastrada, como queriendo infundirles un lirismo que en su trémula voz aparecía como irrefutable. Inolvidable su manera de evocar la despedida de Fierro y Cruz cuando miran a lo lejos “las últimas poblaciones”, esos “lagrimones” que rubrican un destino fatal. Después de su conferencia, lo ví en la casa de quien lo había traído, sentado en un sillón y con el aire ausente de un obispo; admitía que se lo saludara y yo lo hice pero no cambié palabra con él. En ese des-encuentro fueron signadas las relaciones que tuve con él así como se consagró mi respuesta elusiva cuando me preguntan si lo conocí. Puedo decir que sí y que no al mismo tiempo, un verdadero prodigio de la dialéctica.

El desembarco de Sábato fue diferente: más dicharachero y campechano, se mostraba seguro de sí mismo en consonancia con el éxito de que estaba disfrutando por Sobre héroes y tumbas, muy celebrado por todas partes, muy cercano, y consciente de ello, a la gloria, aspiración muy legítima e inconfesable desde luego, no sólo por él sino por todo escritor. Sus intervenciones se refirieron a esa novela, arremetió contra el objetivismo francés, atribuyó a una suerte de inspiración casi mística la tarea del escritor y dejó entrever que su modelo, con casi mística y todo, era el mismísimo Dostoievski; sospeché, incluso, que se sentía Dostoievski o, al menos, su heredero sudamericano. Escribí algo acerca de ese fulgurante paso y a él no le gustó; de inmediato respondió en el mismo periódico, en esos tiempos lo hacía permanentemente con lo que no le gustaba acerca de sus novelas, su obra o sus opiniones. Una verdadera militancia.

José María Rosa, todavía director del Instituto de Investigaciones Históricas “Juan Manuel de Rosas”, que actualmente languidece en un bello edificio de la calle Montevideo, era un hombre afable, me dio la impresión de que se podía hablar con él, no parecía que su amor por el Restaurador impidiera la conversación. De modo que me animé y le comenté que había leído en una publicación universitaria que Facundo Quiroga había construido escuelas, no sé si muchas. Me pareció que le iba a interesar pero lo noté frío, que ese aspecto del bravío caudillo, que gracias a eso podía parecer sarmientino, era menos interesante que sus efímeras alianzas con el objeto de su dedicación, o sea el ínclito Don Juan Manuel. Aparte de eso, la charla fue muy divertida.

No esperaba encontrarme con Romano y menos con otros convocados por Gustavo Roca. En esa casa de Barrio Jardín, donde caía mucha gente, Romano tuvo que alternar con Ismael Viñas y Paco Urondo. El conjunto era heteróclito, como se ve. Considerando que la cortesía con un extranjero, académico por añadidura, no debe ser retaceada, lo cual suele traducirse por darle la preeminencia en el intercambio, contrariamente a lo que se puede pensar no fue así: después de una incidental referencia al alpinismo, a propósito de un cuadro de Deodoro Roca, que había puesto en una tela el “Colchiquín”, que nos permitió descubrir que Viñas, compitiendo con Romano, hablaba del tema con gran solvencia, como si hubiera escalado el Chimborazo, se abordó no sé qué cuestión de historia económica, tema que llevó a Urondo a declarar, como si hubiera querido que sus futuros biógrafos pudieran contar con un valioso testimonio, que “se cagaba en la Sorbona”, todo un programa. De este modo, Romano no pudo extender su comprensión sobre la enigmática existencia del peronismo ni sobre el siempre excitante tema de la decadencia de la economía argentina.

La conferencia que impartió David Viñas no fue avara en desconcierto. Tal como podía preverse por sus precedentes publicaciones hablaría de su más reciente objeto persecutorio, la llamada “Generación del 80”, ese odioso liberalismo culpable de todos los horrores que padeció este golpeado país. Contraste evidente con Ramos, que había reivindicado a uno de sus más cabales, y fracasados, exponentes, Juárez Celman. Puestos en la picota por Viñas, los Roca, Pellegrini, Wilde, eran minuciosamente ajusticiados por haber introducido en el país objetos que, con voz tonante, denunciaba sin remilgos: “el teléfono” exclamó, “el tranvía eléctrico” bramó y ya no recuerdo qué otras infamias, tal vez la cremación o la vacuna o la máquina de escribir, prueba cabal de lo que ese grupo fue capaz de hacer. Casi divertido a fuerza de ser vehemente, ya no importa el equívoco que su presentación pudo haber desatado, acaso una decisión de cancelar el teléfono o de andar a pie.

Efímeras las sensaciones que esas visitas pudieron haber producido; de la de Ramos, Rosa y Viñas me queda algo así como la idea de un conjunto de equívocos que no estaría mal tratar de disipar, tanto en lo que concierne al rosismo como a la Generación del 80, ahora que todo el fervor de las polémicas se centra en el presente: por ahí logramos comprender algo, la historia es una gran maestra dicen los sabios. Después de todo, ambas situaciones tienen una relación directa con lo que no sólo fue la construcción de este país sino también de lo que es ahora, fuente de malestares y desinteligencias de todo tipo.

No es mi intención recuperar y describir ahora ese movimiento, que se manifestaba en diversos campos, en la Universidad, un lugar que estaba a mi alcance, en la literatura, el periodismo, el sindicalismo, la emergencia de las izquierdas, en la música y en las relaciones humanas en general; ahora me retiene un aspecto, o más bien determinadas imágenes, que no quisiera que cayeran en el desmayado recipiente del olvido. Dicho con amplitud, son “las visitas”.

Fueron variadas y todas memorables, tal vez no tanto como las que se recordaban en círculos de prestigio en lo político y lo intelectual, por ejemplo Neruda, que había estado en Ongamira, en la mítica propiedad de los Roca, y en Totoral, en casa de Rodolfo Aráoz Alfaro, pero significativas para ese despertar al que me refiero. Diría que, en lo que me concierne, y a los efectos de lo que quiero recuperar, una vía se abrió por mis iniciativas, otra por una diversidad de fuentes. No podría, o no debería, registrar todas, unas y otras, sería un catálogo excesivo, sino sólo las que tuvieron que ver conmigo.

En cuanto a la primera, desde la Universidad hice invitar a mis amigos, escritores todos, inolvidables. Uno a uno desfilaron por mi casa y, desde luego, por la Facultad, iluminando con su gracia y su poesía: llegaron César Fernández Moreno y Paco Urondo, ambos leyeron sus poemas en la Facultad con gran recepción de los estudiantes y, con ambos, sus mujeres; con ambos y Julio Lareu, nos encerramos en Ongamira para preparar, junto a un arroyo de tréboles y riéndonos implacablemente de la gestualidad poética de unos cuantos de nuestros poetas consagrados, la Antología Interna de Zona, la revista que hacíamos en Buenos Aires; los tres vinieron varias veces, así como lo hicieron Alberto Vanasco, recatado y prudente, enemigo jurado de Cortázar y otros a los que llamaba impostores, y Mario Trejo, que logró seducir, como era esperable, a una de las más codiciadas de mis estudiantes. Oscar Masotta, todavía en perfecta simbiosis con Jean Paul Sartre, vino acompañado por una silenciosa vestal, ambos haciendo de la incomunicación una virtud y fumando como marinos. Miguel Brascó igualmente: ordenó mi modo de vida presumiendo que debía vivir mejor y por bastante tiempo.

Podría escribir mucho sobre estas placenteras y reconfortantes llegadas: si lo hiciera me entregaría, forzosamente, a un ejercicio de melancolía porque todos están muertos, de las diversas muertes que depara el destino con la ayuda del país, pródigo en desapariciones. De modo que las dejo en ese recinto de recuerdo-olvido atravesado por un extrañar que no se cura, y voy a las otras, más complejas e inquietantes, pero otro modo, yo como espectador no involucrado, por oposición al involucramiento que la presencia de mis amigos implicaba.

Quiero evocar la llegada, y actuación pública, sólo de seis personas, personajes de relieve, insoslayables y muy diferentes por su origen, su pertenencia y su discurso: Jorge Abelardo Ramos, Jorge Luis Borges, Ernesto Sábato, Ruggiero Romano, José María Rosa, David Viñas. Muchos más deben haber pasado por esos escenarios cordobeses pero éstos, en particular, conforman parte de un breve equipo que para mí, al menos, tuvo importancia. No importa quién los haya invitado, el hecho es que no pasaron inadvertidos y, en algún caso, hubo situaciones sorprendentes.

Fui a escuchar a Ramos por una especie de deber conmigo mismo pues, no directamente por él sino por alguno de sus acólitos trotskistas –él lo era o lo había sido—, algo en su discurso, que indirectamente, años antes, me había dejado frío, esa “revolución permanente”, que en boca de Trotski tenía un sentido, en el grupo que comandaba Ramos me parecía pura retórica. Para mi sorpresa, no repitió esa consigna sino que dedicó una buena hora a reivindicar la figura de Miguel Juárez Celman, ese denostado símbolo de la corrupción oligárquica. ¿Cómo entender el giro que tomaba su pensamiento, que su engolada verba sostenía con la fuerza de un descubrimiento? Me estaba pareciendo que iba un poco lejos en su intento por explicar –los trotskistas o los que lo fueron son muy explicativos– “lo” nacional o la formación de una burguesía nacional, tal vez como tránsito, previsto por Marx, para dejar el poder en manos del proletariado. ¡Vaya uno a saber!

A Borges le escuché una conferencia sobre Martín Fierro. Parado frente al público susurraba consideraciones sobre la gauchesca, como queriendo persuadirnos de una verdad filosófica que descansaba en el drama sufrido por una víctima del destino: su manera de decir las sextinas era arrastrada, como queriendo infundirles un lirismo que en su trémula voz aparecía como irrefutable. Inolvidable su manera de evocar la despedida de Fierro y Cruz cuando miran a lo lejos “las últimas poblaciones”, esos “lagrimones” que rubrican un destino fatal. Después de su conferencia, lo ví en la casa de quien lo había traído, sentado en un sillón y con el aire ausente de un obispo; admitía que se lo saludara y yo lo hice pero no cambié palabra con él. En ese des-encuentro fueron signadas las relaciones que tuve con él así como se consagró mi respuesta elusiva cuando me preguntan si lo conocí. Puedo decir que sí y que no al mismo tiempo, un verdadero prodigio de la dialéctica.

El desembarco de Sábato fue diferente: más dicharachero y campechano, se mostraba seguro de sí mismo en consonancia con el éxito de que estaba disfrutando por Sobre héroes y tumbas, muy celebrado por todas partes, muy cercano, y consciente de ello, a la gloria, aspiración muy legítima e inconfesable desde luego, no sólo por él sino por todo escritor. Sus intervenciones se refirieron a esa novela, arremetió contra el objetivismo francés, atribuyó a una suerte de inspiración casi mística la tarea del escritor y dejó entrever que su modelo, con casi mística y todo, era el mismísimo Dostoievski; sospeché, incluso, que se sentía Dostoievski o, al menos, su heredero sudamericano. Escribí algo acerca de ese fulgurante paso y a él no le gustó; de inmediato respondió en el mismo periódico, en esos tiempos lo hacía permanentemente con lo que no le gustaba acerca de sus novelas, su obra o sus opiniones. Una verdadera militancia.

José María Rosa, todavía director del Instituto de Investigaciones Históricas “Juan Manuel de Rosas”, que actualmente languidece en un bello edificio de la calle Montevideo, era un hombre afable, me dio la impresión de que se podía hablar con él, no parecía que su amor por el Restaurador impidiera la conversación. De modo que me animé y le comenté que había leído en una publicación universitaria que Facundo Quiroga había construido escuelas, no sé si muchas. Me pareció que le iba a interesar pero lo noté frío, que ese aspecto del bravío caudillo, que gracias a eso podía parecer sarmientino, era menos interesante que sus efímeras alianzas con el objeto de su dedicación, o sea el ínclito Don Juan Manuel. Aparte de eso, la charla fue muy divertida.

No esperaba encontrarme con Romano y menos con otros convocados por Gustavo Roca. En esa casa de Barrio Jardín, donde caía mucha gente, Romano tuvo que alternar con Ismael Viñas y Paco Urondo. El conjunto era heteróclito, como se ve. Considerando que la cortesía con un extranjero, académico por añadidura, no debe ser retaceada, lo cual suele traducirse por darle la preeminencia en el intercambio, contrariamente a lo que se puede pensar no fue así: después de una incidental referencia al alpinismo, a propósito de un cuadro de Deodoro Roca, que había puesto en una tela el “Colchiquín”, que nos permitió descubrir que Viñas, compitiendo con Romano, hablaba del tema con gran solvencia, como si hubiera escalado el Chimborazo, se abordó no sé qué cuestión de historia económica, tema que llevó a Urondo a declarar, como si hubiera querido que sus futuros biógrafos pudieran contar con un valioso testimonio, que “se cagaba en la Sorbona”, todo un programa. De este modo, Romano no pudo extender su comprensión sobre la enigmática existencia del peronismo ni sobre el siempre excitante tema de la decadencia de la economía argentina.

La conferencia que impartió David Viñas no fue avara en desconcierto. Tal como podía preverse por sus precedentes publicaciones hablaría de su más reciente objeto persecutorio, la llamada “Generación del 80”, ese odioso liberalismo culpable de todos los horrores que padeció este golpeado país. Contraste evidente con Ramos, que había reivindicado a uno de sus más cabales, y fracasados, exponentes, Juárez Celman. Puestos en la picota por Viñas, los Roca, Pellegrini, Wilde, eran minuciosamente ajusticiados por haber introducido en el país objetos que, con voz tonante, denunciaba sin remilgos: “el teléfono” exclamó, “el tranvía eléctrico” bramó y ya no recuerdo qué otras infamias, tal vez la cremación o la vacuna o la máquina de escribir, prueba cabal de lo que ese grupo fue capaz de hacer. Casi divertido a fuerza de ser vehemente, ya no importa el equívoco que su presentación pudo haber desatado, acaso una decisión de cancelar el teléfono o de andar a pie.

Efímeras las sensaciones que esas visitas pudieron haber producido; de la de Ramos, Rosa y Viñas me queda algo así como la idea de un conjunto de equívocos que no estaría mal tratar de disipar, tanto en lo que concierne al rosismo como a la Generación del 80, ahora que todo el fervor de las polémicas se centra en el presente: por ahí logramos comprender algo, la historia es una gran maestra dicen los sabios. Después de todo, ambas situaciones tienen una relación directa con lo que no sólo fue la construcción de este país sino también de lo que es ahora, fuente de malestares y desinteligencias de todo tipo.

No hay comentarios.:

Publicar un comentario